Subcapitalização material nas falências e recuperações: um erro acolhido pela doutrina e pela jurisprudência?

terça-feira, 23 de agosto de 2022

Atualizado às 08:00

Uma das teses com maior acolhida pela literatura jurídica e pela jurisprudência que tratam da matéria de recuperações e de falências é a chamada subcapitalização material. Cuida-se, na verdade, de considerar, sem critério muito preciso, a sociedade empresarial falida ou em recuperação como insuficientemente capitalizada para enfrentar os riscos e as agruras impostas pela atividade constante de seu objeto social. Como consequência, impõe-se a desconsideração da personalidade jurídica e a constrição do patrimônio dos sócios.

Tratados jurídicos foram escritos tentando justificar a tese supracitada, que acabou por conseguir razoável espaço na jurisprudência.

Mas será que realmente procede a alegação de que dada sociedade pode ter capital insuficiente para seu objeto social? Será que o mundo jurídico ignora a realidade, mais uma vez, ao consagrar teoria sem base econômico-financeira?

Este artigo busca analisar essas e outras questões correlatas.

Definições - Como a teoria se insere no mundo jurídico

A doutrina costuma conceituar duas formas de subcapitalização: a material e a nominal.

A primeira (e única que tratamos neste artigo) caracteriza-se pelo nível insuficiente de capital social em conjunção com proporção majoritária de financiamento por capital de terceiros (= passivo). A segunda ocorreria no caso de os sócios realizarem financiamento da sociedade por meio de passivo (p.ex.: utilizando contratos de mútuo) para obterem prioridades de recebimento em eventual falência.

A jurisprudência, por seu turno, acolheu a tese em alguns julgados, autorizando a desconsideração da personalidade jurídica por subcapitalização, como se verifica no exemplo seguinte:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. GRUPO ECONÔMICO CONFIGURADO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ABUSO DE DIREITO. SUBCAPITALIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DOS ART. 50 E 187 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL.

1. Inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no presente acórdão, uma vez que a parte embargante demonstra, apenas, inconformidade quanto às razões jurídicas e a solução adotada no aresto atacado.

2. A falida acumulou dívidas que alcançavam R$ 700.000,00, desde o ano de 2009 até a data do pedido de autofalência, em fevereiro de 2011. Ocorre que ainda no ano de 2009, em auditoria realizada nas contas da falida, foi indicado o aporte de capitais, o que não foi atendido pelas empresas controladoras, de acordo com o teor do documento de fl. 628 dos autos.

3. Dessa forma, evidente o abuso do direito por parte das empresas sócias controladoras, ante a clara subcapitalização havida pela não manutenção do capital necessário para o pleno cumprimento do objeto social da falida.

4. O Julgador não está obrigado a se manifestar a respeito de todos os fundamentos legais invocados pelas partes, visto que pode decidir a causa de acordo com os motivos jurídicos necessários para sustentar o seu convencimento, a teor do que estabelece o art. 371 da novel lei processual civil.

5. Ausência dos pressupostos insculpidos no art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, impondo-se o desacolhimento do recurso.

Embargos declaratórios desacolhidos. (TJRS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUINTA CÂMARA CÍVEL 70073675118 (CNJ: 0131626-45.2017.8.21.7000)

Vejamos, portanto, se a teoria tem fundamentos razoáveis.

Capital social - Um marcador de origem e não de garantia

A primeira falha da teoria da subcapitalização material está em, de alguma forma, sustentar que o capital social é um garantidor dos direitos dos credores. Essa crença, se não pode ser considerada falsa, é, ao menos, uma meia verdade.

A rigor, o capital social é apenas um marcador da origem dos recursos que financiam uma atividade empresarial. Se provém de aportes dos sócios, classifica-se como capital social (ou reserva de capital). Empregando sentido figurado, o capital social caracteriza-se meramente como a identificação da porta de entrada dos recursos sociais.

Dessa forma, se o balanço societário indica que há, p.ex., R$ 100 mil de capital social, isso não significa que os credores terão a sua disposição esse valor para satisfazer seus créditos na data em que foram cobrados. Esse valor, no balanço, simplesmente indica que, em determinado momento, os sócios decidiram aportar recursos para financiar a atividade. Se esses recursos estarão disponíveis no ativo, trata-se de outro problema e de algo que o montante de capital social aportado não garante, mesmo que devidamente integralizado.

Vejamos um exemplo numérico simples: uma sociedade é capitalizada em seu início com um aporte de R$ 100 mil, em dinheiro. Esse valor, que entrou pela porta de entrada (= origem) do capital social, é aplicado no caixa da sociedade. Portanto, o balanço social (ignorando os passivos), estaria assim:

Se eventuais credores sociais tivessem de satisfazer seus créditos, teriam à disposição, no momento imediatamente posterior à constituição da sociedade, R$ 100 mil de caixa (e não de capital social!).

No entanto, vamos imaginar que, alguns anos depois, essa mesma sociedade tivesse apresentado prejuízos acumulados de R$ 150 mil, pagando aos credores com a totalidade do que dispunha de caixa anteriormente (R$ 100 mil). Agora seu balanço hipotético estaria da seguinte forma:

Veja-se que:

- O capital permaneceu o mesmo de antes = R$ 100 mil, mas não mais coincide com o montante de ativos;

- Restam créditos no montante de R$ 50 mil, que não serão satisfeitos, pois não há mais ativo (caixa) para o respectivo pagamento.

Essa breve explanação, com um simples exemplo, leva-nos claramente a concluir que o capital social, ao contrário do que afirma boa parte da literatura jurídica e jurisprudencial, não é fonte de garantia dos direitos dos credores. Na verdade, o que garante o pagamento dos credores é o ativo societário (e não o capital!): os valores de capital social somente indicam a origem do ativo (= recursos próprios / dos sócios), nada indicando sobre a manutenção ou permanência de montantes para a satisfação dos credores.

Portanto, constatar-se no contrato social que há "muito" ou "pouco" capital, isoladamente, nada significa em termos de garantia aos credores, uma vez que esses recursos aportados a título de capital podem sequer estar disponíveis no ativo.

Aliás, fosse o capital garantia de maior segurança dos credores, não teríamos (ou teríamos menos) exemplos de sociedades empresárias que faliram quando dispunham de grandes quantias de capital social em seus balanços e contratos.

Poder-se-ia questionar as conclusões iniciais a que se chega neste ponto, ao indagar: se o capital não é garantia do direito dos credores, por qual motivo a legislação societária exige que os credores anuam previamente a operações de redução de capital social (art. 1081 e seguintes do Código Civil e art. 173 e seguintes da Lei das sociedades por ações)?

A pergunta supracitada, que parece contradizer as conclusões a que chegamos até aqui, na verdade, confirma-as. De fato, devemos lembrar que, como regra geral, a redução voluntária de capital é permitida pela legislação societária em duas hipóteses básicas: (1) perdas irreparáveis; (2) capital excessivo. No primeiro caso, não há o que se modificar no ativo: cuida-se de mera operação contábil (em contas de patrimônio líquido) em que se reduz o capital social para amortizar prejuízos acumulados. No segundo caso, há devolução de ativos, uma vez que parte dos recursos que o compunham retornarão ao patrimônio dos sócios. Assim, quando a redução decorre de perdas (= prejuízos), não há modificação no ativo garantidor dos direitos dos credores, não sendo necessário que estes anuam à redução do capital. Por outro lado, quando a redução decorre de devolução de capital (excessivo), os credores devem ser consultados não porque o capital, em si, diminui, mas porque o ativo (que decorreu da aplicação do aporte inicial de capital) deixará de fazer parte dos bens da sociedade, retornando para os sócios. Em suma: é pelas consequências da redução do capital no ativo que se consultam ou não os credores. Mais uma vez, a conclusão está confirmada: para os credores, o que importa é o ativo e não o capital social.

A teoria da subcapitalização também conclui que deveria haver certo nível de capital social para fazer frente aos riscos oriundos de dívidas ou passivos. Será que essa conclusão é correta? É o que veremos no tópico seguinte.

Proporção capital/passivos - Devemos exigir menores riscos?

Uma outra conclusão que a teoria da subcapitalização material advoga é que pode haver abuso de direito quando não há capital suficiente em relação ao total de passivos assumidos pela sociedade.

Assim, em havendo uma desproporção acentuada entre capital próprio (= patrimônio líquido do qual o capital faz parte) e capital de terceiros (= passivos), concluir-se-ia pelo nível insuficiente de capital próprio, uma vez que a sociedade estaria assumindo riscos exorbitantes diante do financiamento prioritário por capitais de terceiros. O efeito da subcapitalização, como asseverado anteriormente, estaria na desconsideração da personalidade jurídica.

Para analisarmos a veracidade ou não dessas conclusões, devemos verificar quais são as fontes (ou origens) de financiamento de que dispõe uma sociedade empresária, além de seus custos e de seus riscos.

A rigor, podemos resumir as fontes de recursos de uma sociedade em dois tipos:

- Capital próprio: na terminologia da literatura financeira, o capital próprio se identifica com o patrimônio líquido, abrangendo todos os recursos dos sócios empregados no financiamento da sociedade, sejam eles componentes do capital social, de lucros acumulados ou de reservas;

- Capital de terceiros: os quais corresponderiam aos recursos fornecidos por credores (p.ex.: empréstimos, financiamentos, debêntures, etc.).

Portanto, o passivo e o patrimônio líquido (que abrange o capital social) são as duas fontes de recursos das sociedades, constituindo-se, respectivamente, em fontes de recursos próprios (capital próprio) ou fontes advindas de terceiros (capital de terceiros).

Por sua vez, o ativo se constitui no total de bens e de direitos em que os recursos aportados pelas fontes foram aplicados. Resumindo, mais uma vez, temos:

- Fontes/origens de recursos: capital próprio e capital de terceiros, usualmente representadas do lado direito do balanço patrimonial;

- Aplicações de recursos advindos das fontes/origens: ativo, usualmente representado do lado esquerdo do balanço.

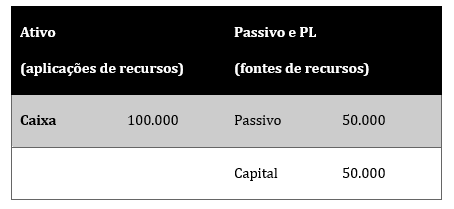

Façamos um exemplo numérico/gráfico de um balanço patrimonial para demonstrar como isso ocorre: suponhamos que uma sociedade obtenha em seu início de operação R$ 50 mil dos sócios (aporte de capital) e outros R$ 50 mil de empréstimos de credores, ambos em dinheiro. Seu balanço ficaria organizado assim:

Percebe-se que as origens dos recursos foram duas e iguais (= R$ 50 mil) de capital próprio e de terceiros. Essas origens, somadas, tiveram destino e foram aplicadas no ativo (caixa) da sociedade, que totalizou R$ 100 mil.

Explicadas como se formam as origens e como são aplicadas, cabe indagar: (1) qual a diferença de se financiar com capitais próprios ou de terceiros? (2) há alguma proporção ótima ou recomendável entre essas duas fontes de recursos?

As diferenças entre o financiamento por capital próprio e por capital de terceiros se situam basicamente em dois pontos: (1) custos; (2) riscos.

Regra geral, o financiamento por capital de terceiros (passivos) tende a ser mais barato que o financiamento por capital próprio (recursos dos sócios). Essa afirmação tende a causar certo espanto no meio jurídico, conquanto seja moeda corrente no meio financeiro. Explicaremos seus motivos a seguir.

O titular do capital de terceiros (credor) detém uma renda fixa, ou seja, pode antever com razoável segurança, quanto receberá ao final. O titular do capital próprio (sócio/acionista), por sua vez, detém uma renda variável, não dispondo de conhecimento prévio sobre o "se" e o "quanto" irá receber no futuro. Obviamente, o risco do sócio/acionista é maior do que o do credor. Maior risco resulta em exigência de maior retorno, acarretando maiores ônus à sociedade em se financiar por capital próprio.

O mundo jurídico, aliás, muitas vezes ignora que o capital próprio tenha custos. Isso ocorre porque o custo do capital próprio não é um custo explícito, mas um custo de oportunidade, ou seja, custo que se materializa pelo valor da melhor alternativa ao investimento. Vamos resumir isso ao leitor numa pergunta: você investiria seu dinheiro em uma ação cuja expectativa de rendimento anual fosse de 12%, quando um título público (com risco mínimo) rendesse 15% no mesmo período? Não? Justamente porque alguém só se dispõe a ser sócio se o investimento superar o custo de oportunidade consistente no valor de outras remunerações que seus recursos poderiam obter. No nosso exemplo, um sócio possivelmente exigiria para investir uma remuneração de 15%, acrescida de um prêmio de risco. Capital próprio, portanto, tem custo. E alto!

Outro motivo que faz o capital próprio ser mais caro que o capital de terceiros é a economia tributária. A remuneração do credor (juros) é considerada, como regra, despesa dedutível, reduzindo o lucro líquido e a base de cálculo para os impostos sobre o lucro. Essa economia não ocorre com o capital próprio, uma vez que a remuneração do sócio/acionista (lucros/dividendos) não é considerada despesa contábil, não reduzindo base de cálculo de tributos.

Portanto, podemos concluir que a imposição de grandes proporções de capital próprio em relação ao capital de terceiros fará com que a sociedade empresária tenha maiores gastos, em regra, com seu financiamento, o que é um ponto extremamente prejudicial da teoria da subcapitalização.

Por outro lado, é bem verdade que uma maior proporção de capital próprio em relação ao capital de terceiros reduz riscos de falência, pois como o capital próprio não é, via de regra, uma obrigação exigível, eventuais prejuízos ou incapacidades de pagamento de remuneração aos sócios não acarretarão pedidos de falência ou constrição de bens.

Dessa forma, podemos concluir, grosso modo, que financiamento prioritário por capital próprio é mais caro e menos arriscado que financiamento preponderante por capital de terceiros.

Não há, entretanto, uma proporção ótima ou segura para que se possa dizer quanto de cada fonte deve se usar no financiamento da atividade empresarial. Até mesmo na literatura financeira, conquanto haja alguns modelos buscando eficiência, não há recomendação precisa de uma proporção de estrutura de capital. Nesse sentido, Lawrence J. Gitman (Princípios de Administração Financeira, Harbra, 7ª ed., p. 443):

De modo prático, não existe maneira para calcular a estrutura ótima de capital [...]. Devido ao fato de ser impossível determinar o ponto [...] exato da estrutura ótima de capital e fixar-se nele, as empresas geralmente tentam operar num intervalo que as aproxima do que elas acreditam ser a estrutura ótima de capital. O fato de que os lucros retidos e outros novos financiamentos farão com que a estrutura de capital atual da empresa mude mais tarde justifica o enfoque em um intervalo de estrutura de capital, ao invés de um único ponto.

Como se verifica da abordagem do autor supracitado, outro problema de se impor proporções de capital próprio e capital de terceiros é que a estrutura de financiamento é extremamente mutável na vida de uma sociedade empresária: há momentos em que somente algumas fontes estarão disponíveis, além de outros em que os custos podem limitar a escolha.

Veja-se, aliás, como a aplicação da teoria da subcapitalização material poderia implicar sérios riscos a alguns tipos de negócios: imaginemos as chamadas aquisições alavancadas (leveraged byouts). Trata-se de modelo negocial em que a aquisição de uma determinada empresa é financiada por meio de baixo capital próprio e elevado capital de terceiros (por vezes em razões de 30% - 70%), apoiando-se na perspectiva de forte geração de caixa futuro. Aplicando a teoria da subcapitalização material, deveríamos desconsiderar a personalidade jurídica da sociedade diante de abuso de direito? A resposta parece obviamente negativa.

Mas os problemas não param por aqui. Veremos mais um no tópico seguinte.

Fluxo e estoque - Confundindo as variáveis

Para finalizar o artigo, precisamos fazer outra observação: como já se disse, uma das assunções implícitas da teoria da subcapitalização material é que o capital represente, de certa forma, garantia aos credores. Vimos que isso não é necessariamente verdadeiro, mas ainda há um outro problema que precisa ser apontado nesse tipo de raciocínio: o problema de confundir variáveis de fluxo e de estoque.

Uma variável de estoque, como o nome retrata, traz uma mensuração momentânea. É como se tirássemos uma foto de um dado em um instante único no tempo. Assim, quando falamos de variáveis de estoque usualmente tratamos de fenômenos como número de objetos guardados em certo dia, nível da água num reservatório em dado momento, valor total de patrimônio/riqueza ao final do ano, etc.

Por seu turno, variáveis de fluxo tratam de fenômenos continuados, repetidos ou em movimento. Não se trata de uma foto de um instante, mas de um vídeo que retrata como determinados acontecimentos se passaram em um período. Assim, poderíamos falar de vazão de água por tempo, receitas ou despesas por exercício financeiro, etc.

O problema da teoria da subcapitalização material é que, propondo maiores garantias e menores riscos por intermédio de montantes ou proporções de capital social, confunde os tipos de variáveis e sugere que uma variável de estoque (capital) faça frente a um problema de variável de fluxo (despesas continuadas de remuneração de passivos).

Com efeito, a vida financeira de uma sociedade não é algo que se possa resumir num instante único. Cuida-se de extremas variações sucessivas. Passivos, por outro lado, não são representados apenas por seu valor inicial (nominal), mas são acompanhados por um fluxo de remuneração (juros).

Como estrutura/variável de fluxo que são, os passivos e os demais fenômenos societários não devem ser confrontados com variáveis de estoque, como o capital social (que representa o estoque de aportes dos sócios em data específica), mas com outras variáveis de fluxo (como receitas ou lucros do período).

Pensar que dado aporte passado e único de capital social (variável de estoque) deva fazer frente a despesas perenes e repetíveis (variável de fluxo) é fazer plena confusão entre conceitos econômicos. Isso ocorreu várias vezes quando de discussão de fenômenos como a reforma da Previdência Social, em que se objetava que, se a Previdência cobrasse seus créditos, as reformas não seriam necessárias. Trata-se, mais uma vez, de confundir créditos (variável estoque) com pagamentos de benefícios previdenciários (variável de fluxo).

Em suma: variáveis de fluxo devem ter contraponto em outras variáveis de fluxo e não em variáveis de estoque. Tem-se nesse ponto mais uma falha da teoria da subcapitalização material.

Conclusões

Verificam-se, portanto, os diversos problemas da teoria da subcapitalização material:

- Pressupõe que o capital social seja garantia dos credores, quando tal garantia se encontra no ativo social, que normalmente não coincide com o capital no decorrer da existência da sociedade;

- Impõe uso de fontes mais caras de financiamento, sem apontar razões econômicas que justifiquem sua utilização;

- Acarreta séria insegurança jurídica, ao exigir razões entre capital próprio e de terceiros as quais não são objetivamente definidas sequer na literatura financeira;

- Inibe, pelos possíveis efeitos de desconsideração, que os sócios assumam riscos que podem ser necessários à atividade empresarial;

- Confunde variáveis de estoque e de fluxo, ao contrapor capital e despesas.